Le verbe être

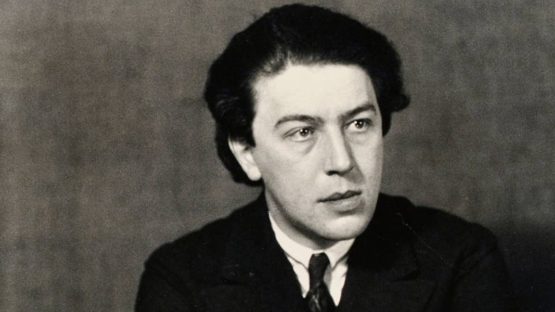

Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Le désespoir n’a pas d’ailes, il ne se tient pas nécessairement à une table desservie sur une terrasse, le soir, au bord de la mer. C’est le désespoir et ce n’est pas le retour d’une quantité de petits faits comme des graines qui quittent à la nuit tombante un sillon pour un autre. Ce n’est pas la mousse sur une pierre ou le verre à boire. C’est un bateau criblé de neige, si vous voulez, comme les oiseaux qui tombent et leur sang n’a pas la moindre épaisseur. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Une forme très petite, délimitée par un bijou de cheveux. C’est le désespoir. Un collier de perles pour lequel on ne saurait trouver de fermoir et dont l’existence ne tient pas même à un fil, voilà le désespoir. Le reste, nous n’en parlons pas. Nous n’avons pas fini de deséspérer, si nous commençons. Moi je désespère de l’abat-jour vers quatre heures, je désespère de l’éventail vers minuit, je désespère de la cigarette des condamnés. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. Le désespoir n’a pas de coeur, la main reste toujours au désespoir hors d’haleine, au désespoir dont les glaces ne nous disent jamais s’il est mort. Je vis de ce désespoir qui m’enchante. J’aime cette mouche bleue qui vole dans le ciel à l’heure où les étoiles chantonnent. Je connais dans ses grandes lignes le désespoir aux longs étonnements grêles, le désespoir de la fierté, le désespoir de la colère. Je me lève chaque jour comme tout le monde et je détends les bras sur un papier à fleurs, je ne me souviens de rien, et c’est toujours avec désespoir que je découvre les beaux arbres déracinés de la nuit. L’air de la chambre est beau comme des baguettes de tambour. Il fait un temps de temps. Je connais le désespoir dans ses grandes lignes. C’est comme le vent du rideau qui me tend la perche. A-t-on idée d’un désespoir pareil! Au feu! Ah! ils vont encore venir… Et les annonces de journal, et les réclames lumineuses le long du canal. Tas de sable, espèce de tas de sable! Dans ses grandes lignes le désespoir n’a pas d’importance. C’est une corvée d’arbres qui va encore faire une forêt, c’est une corvée d’étoiles qui va encore faire un jour de moins, c’est une corvée de jours de moins qui va encore faire ma vie.

“Le revolver à cheveux blanc” Juin 1932.