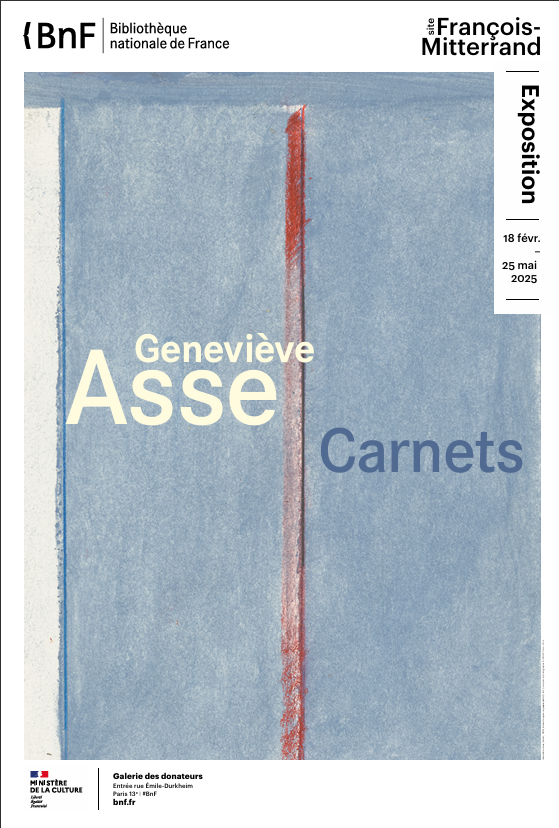

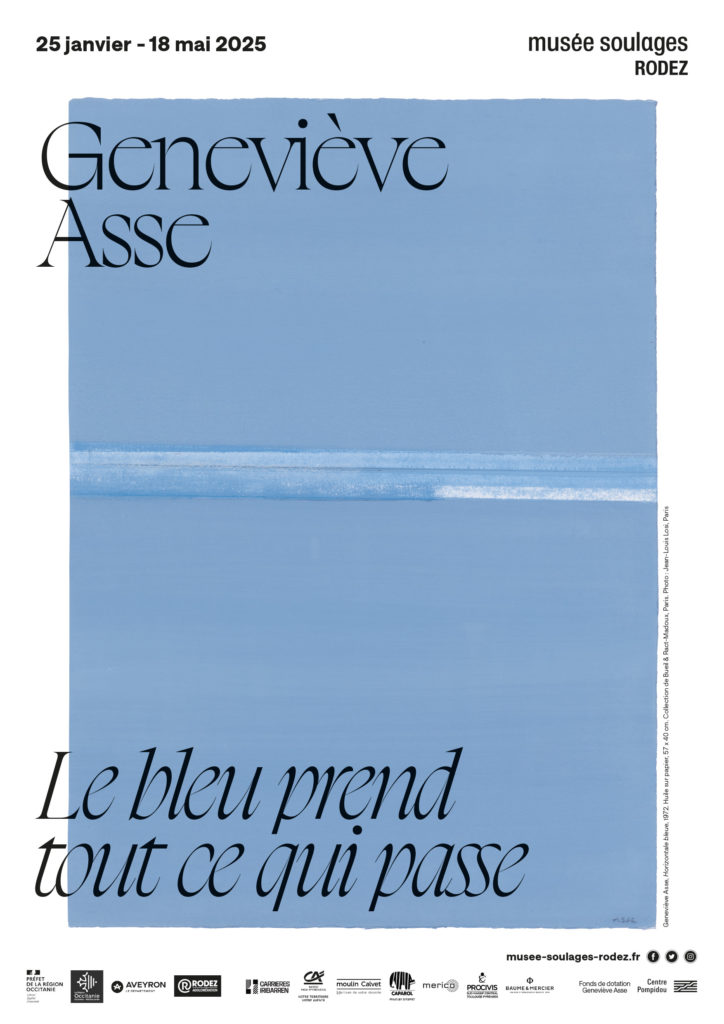

Deux expositions mettent Geneviève Asse à l’honneur : Le bleu prend tout ce qui passe, au musée Soulages de Rodez, du 25 janvier au 18 mai 2025 et Geneviève Asse, Carnets à la BNF, du 18 février au 25 mai 2025 (Galerie des donateurs, site François-Mitterrand).

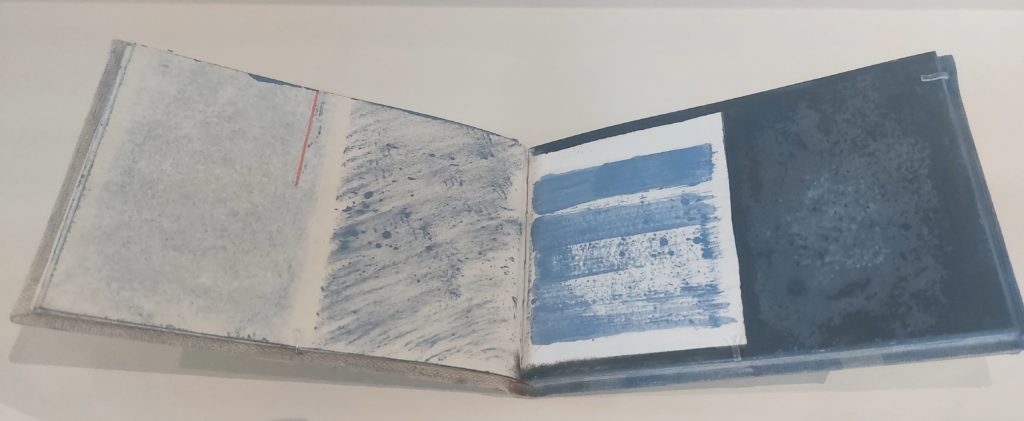

Vingt-cinq carnets de cette artiste ont été donnés par sa veuve, Silvia Baron Supervielle, au département des Estampes et de la photographie de la BnF où est conservée la quasi-totalité de son oeuvre gravé, entrée par don de l’artiste et par dépôt légal de ses éditeurs et imprimeurs.

” Ce sont de petits livres de poche peints, sans texte, sur des papiers de toutes sortes. C’est une autre écriture : un langage de couleur et d’espace. J’y peins des verticales et des horizontales. J’écris alors sans inciser. Ce sont des notes, jour après jour, des éventails qui s’ouvrent. J’utilise de l’encre de Chine, sur ces carnets, ou des crayons de couleur, des sanguines. ” (Geneviève Asse)

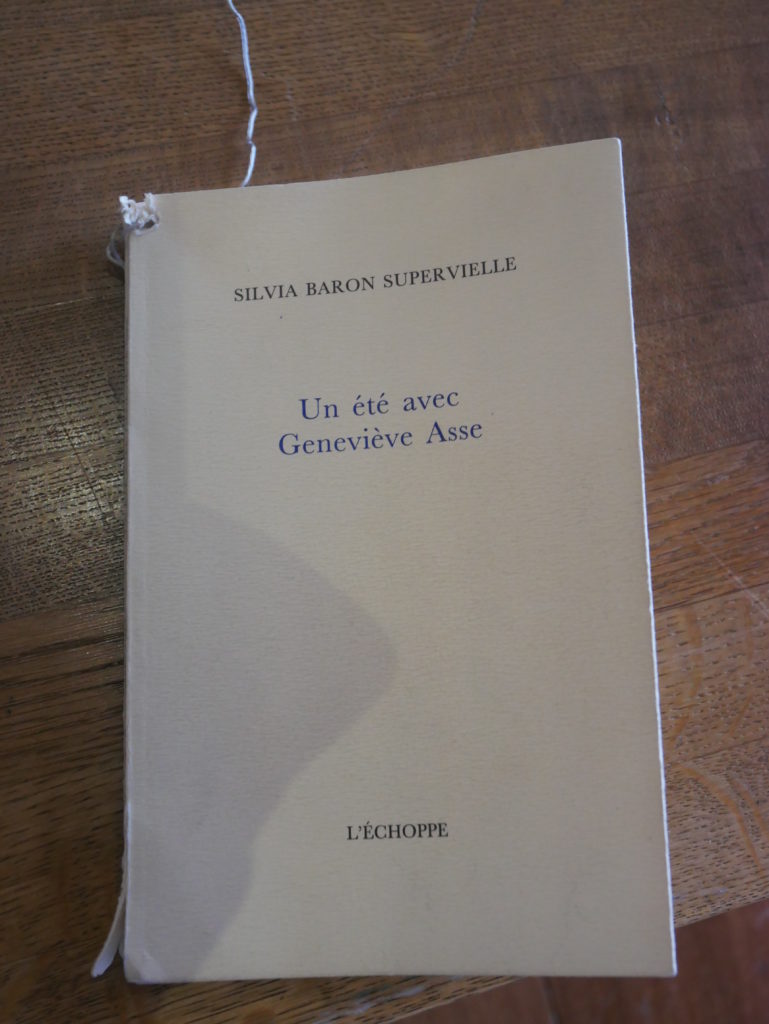

Après la visite de l’exposition, j’ai acheté à la librairie de la BnF un petit livre de Silvia Baron Supervielle : Un été avec Geneviève Asse. L’Échoppe. 1996. Il s’agit d’un entretien entre les deux femmes au cours de plusieurs rencontres d’été dans la maison bretonne de l’artiste sur l’Île aux Moines.

Celle-ci parle de sa vie et de son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Geneviève Asse a été élève de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de 1940 à 1942. Elle a côtoyé à Montparnasse le groupe de L’Échelle. En 1944, elle a rejoint son frère jumeau Michel dans la Résistance. Elle s’est engagée dans le 15ème bataillon médical de la 1ère division blindée comme conductrice ambulancière. Elle a participé à tous les combats des campagnes d’Alsace et d’Allemagne. Elle est intervenue en première ligne afin d’évacuer les blessés vers les premiers postes de secours. Au printemps 1945, elle s’est portée volontaire pour l’évacuation du camp de concentration de Theresienstadt (Terezin). Elle a participé au rapatriement des déportés juifs qui ont survécu. En juin 1945, Geneviève Asse a demandé à être démobilisée. Elle a reçu la Croix de guerre à Karlsruhe en 1945. Elle s’est alors consacrée à son art, à la lumière, au silence et à la couleur.

« Étiez-vous au courant des camps de concentration avant de partir ?

J’avais entendu parler des camps par des amis qui faisaient partie de la résistance. Et nous avions des amis juifs. Eux, ils étaient au courant, à l’évidence, et tentaient d’échapper à la délation, aux collaborateurs zélés, à la persécution, à la folie nazie. Ceux qui avaient les moyens gagnaient l’Espagne ou des pays plus éloignés, mais pour les gens démunis, il n’y avait aucune issue possible. J’en ai connu plusieurs, malheureusement. Je n’étais pas la seule à savoir ces abominations qui avaient lieu : il était impossible de ne pas se révolter.

C’est pourquoi vous avez été volontaire pour vous rendre au camp de Terezin…

La guerre arrivait à son terme, lorsqu’on demanda des volontaires pour aller chercher les juifs français qui se trouvaient au camp de Terezin, à quarante kilomètres de Prague. La croix Rouge ne pouvait s’y rendre. Nous nous portâmes volontaires, Suzanne [Lavigne] et moi. Le convoi comportait quatre voitures, chargées, en outre, d’un médecin militaire et de quelques soldats. Nous franchîmes avec difficulté les lignes russes. (…) Ensuite, nous arrivâmes en Tchécoslovaquie où les chemins de terre remplaçaient les autoroutes. Plusieurs camps avaient été libérés par l’armée américaine : celui de Terezin était occupé par les Russes et dirigé par une femme. Il faisait chaud et, traversant de violents orages, nous atteignîmes une ville accueillante, Leitmeritz, où de jeunes officiers tchèques, s’exprimant dans un français impeccable, sont venus à notre rencontre. (…)

Terezin, un peu plus loin, était un ancien ghetto qui faisait partie de la ville. Nous arrivâmes devant de grandes portes au-dessus desquelles se dressait un panneau noir arborant un crâne. On y lisait : Typhus. Lorsque les portes s’ouvrirent, la vision était digne de l’apocalypse. Á moitié nus, les prisonniers étaient d’une maigreur indescriptible. Certains, dépourvus de pantalons, vêtus seulement de vestes ; d’autres en tenues rayées, la tête creusée, les yeux énormes, les jambes comme des bâtons. On ne peut pas le décrire. Ils se jetaient sur nous parce qu’ils avaient faim. Nous avions du lait condensé, mais le médecin nous mit en garde : ils soufraient de dysenterie. On leur donna à boire, le moins possible ; ils étaient désespérés, violents, ce n’était pas facile. Lorsqu’ils montèrent dans la voiture, les femmes se mirent à hurler, en empêchant d’entrer certains d’entre eux qui étaient des Kapos polonais. Cela occasionna encore un combat plein de haine. Nous fîmes plusieurs évacuations, allant jusqu’à Strasbourg et revenant à Leitmeritz. Dans la voiture, les malades nous racontaient ce qu’ils avaient vécu. Ils étaient très affaiblis par la dysenterie.

Ces gens que vous rameniez, vous les remettiez à qui ?

Aux hôpitaux. Á Strasbourg, il y avait un centre pour accueillir les déportés. La guerre était une chose, ce camp en fut une autre. Nous y vîmes les baraquements, le four crématoire, la cendre. Dans le bureau du chef allemand, on remarqua des livres : ils étaient reliés avec de la peau humaine qui portait le numéro des déportés.

Robert Desnos ne se trouvait-il pas interné à Terezin ?

Lorsque nous arrivâmes au camp, sachant que nous étions français, un jeune garçon tchèque, je crois, et qui parlait bien le français, nous dit : « Savez-vous qu’un grand poète de votre pays, Robert Desnos, est mort ici il y a quelques jours ? » Je fus bouleversée. Des amis m’avaient parlé de Desnos et j’avais lu ses poèmes qui m’avaient enchantée ; ils étaient empreints d’un côté populaire, simple, plus lyrique à mon sens que surréaliste. Un jour je l’ai rencontré non loin de chez lui, dans un café qui faisait l’angle de la rue Mazarine et qu’il fréquentait souvent. Je l’ai reconnu, je me souviens parce que j’avais vu chez Jean Bauret un tableau de Labisse, où il figurait parmi des écrivains comme Breton, Éluard et Labisse lui-même. Il fut très accueillant et généreux. Après, je le revis au Flore plusieurs fois, il aimait les peintes, il dessinait. Je savais qu’il avait été arrêté par la Gestapo, mais j’ignorais qu’il fût interné à Terezin. Nous étions arrivés trop tard. Le jeune Tchèque me mena jusqu’au baraquement et me fit entrer dans la baraque de Desnos. Les murs étaient noirâtres et il y avait une paillasse retournée. L’image de cette baraque m’a suivie longtemps et me suivra toujours.

Ceux qui vous accompagnaient le connaissaient-ils aussi ?

Non, j’étais la seule à le connaître. “